中小企業診断士の難易度は?合格率や勉強法から徹底解説!

中小企業診断士の資格は、ビジネス領域で高い評価を受ける国家資格の一つです。しかし、その難易度の高さから「挑戦したいけど、合格できる自信がない」と感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、中小企業診断士の難易度について、合格率や必要な勉強時間、対策方法まで詳しく解説します。

中小企業診断士の試験概要と難易度

中小企業診断士試験は1次試験と2次試験の2段階で構成され、合格するには両方をクリアする必要があります。難易度を理解するために、まずは試験の基本情報を押さえておきましょう。

- 1次試験:7科目(経済学・財務会計・企業経営理論・運営管理・経営法務・経営情報システム・中小企業経営政策)を一斉に受験します。科目ごとに合格基準があり、特に経済学 や財務会計が苦手な方にとっては大きなハードルです。

- 2次試験:論述式で、実際のビジネスケースに基づいた問題が出題されます。試験後には口述試験もあり、幅広い知識と実践力が求められます。

合格率から見る中小企業診断士の難易度

最新の統計によると、1次試験の合格率は約 30%前後、2次試験の合格率は 20%前後 です。この数字だけを見ると「意外と簡単?」と思うかもしれませんが、2次試験まで含めた最終的な合格率は約 5% と一気に低くなります。この背景には、科目数の多さや、2次試験の論述の難しさが挙げられます。特に私が思うのは、1次試験の合格後、「2年後に2次試験の受験資格が消滅する」ことが難易度を大きく高めている理由です。つまり、「2次試験に2回チャレンジして不合格だった場合、また1次試験7科目からのやり直し」になってしまうのです。

勉強時間と計画の重要性

中小企業診断士の難易度を突破するために必要な勉強時間は、一般的に 800~1,000時間 と言われています。これは毎日2時間の学習を続けても約1年半かかる計算です。さらに、前述のルール「2次試験に2回チャレンジして不合格だった場合、また1次試験7科目からのやり直し」があるため、「多年度生」と言われる3年以上、長い人では10年以上かけて資格取得を目指すケースも珍しくありません。

効率的な勉強法としては、以下をおすすめします:

- スケジュール管理:7科目の勉強配分をしっかり計画する。試験日というゴールが決まっているので、逆算してスケジュールを立て、実行します。

- 得意科目を伸ばす:合格基準に達しやすい科目を先に強化し、早期に科目単位で合格圏内に入りモチベーションを維持する。

- 過去問を徹底分析:早期に過去問に取り組むことで出題傾向をつかむ、アウトプット型の勉強方法で攻める。

なぜ中小企業診断士は難しいのか?

その背景には、以下の要因があります:

- 範囲の広さ:科目数が多く、専門性が高い。

- 実践力の評価:特に2次試験では、単なる選択式の知識問題ではなくケーススタディを基にした実践力が試される。

- 1次試験やり直し制度:2次試験に2回チャレンジして不合格だった場合、また1次試験7科目からのやり直しになる。

難易度を克服するためのポイント

中小企業診断士の難易度を乗り越えるには、正しい 勉強法 と メンタルセット が重要です。筆者もかつては多年度生として挑戦しましたが、以下のポイントを押さえることで合格を果たしました:

- モチベーション維持:目標を明確にし、日々の進捗を記録する。

- コミュニティ活用:SNSや受験仲間との情報共有で刺激を得る。

- プロのサポートを受ける:個別指導や学習プログラムを利用して効率化。(※特に2次試験は、「誰かに解答をみてもらう」ということが合格への必須条件!)

まとめ

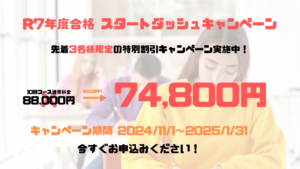

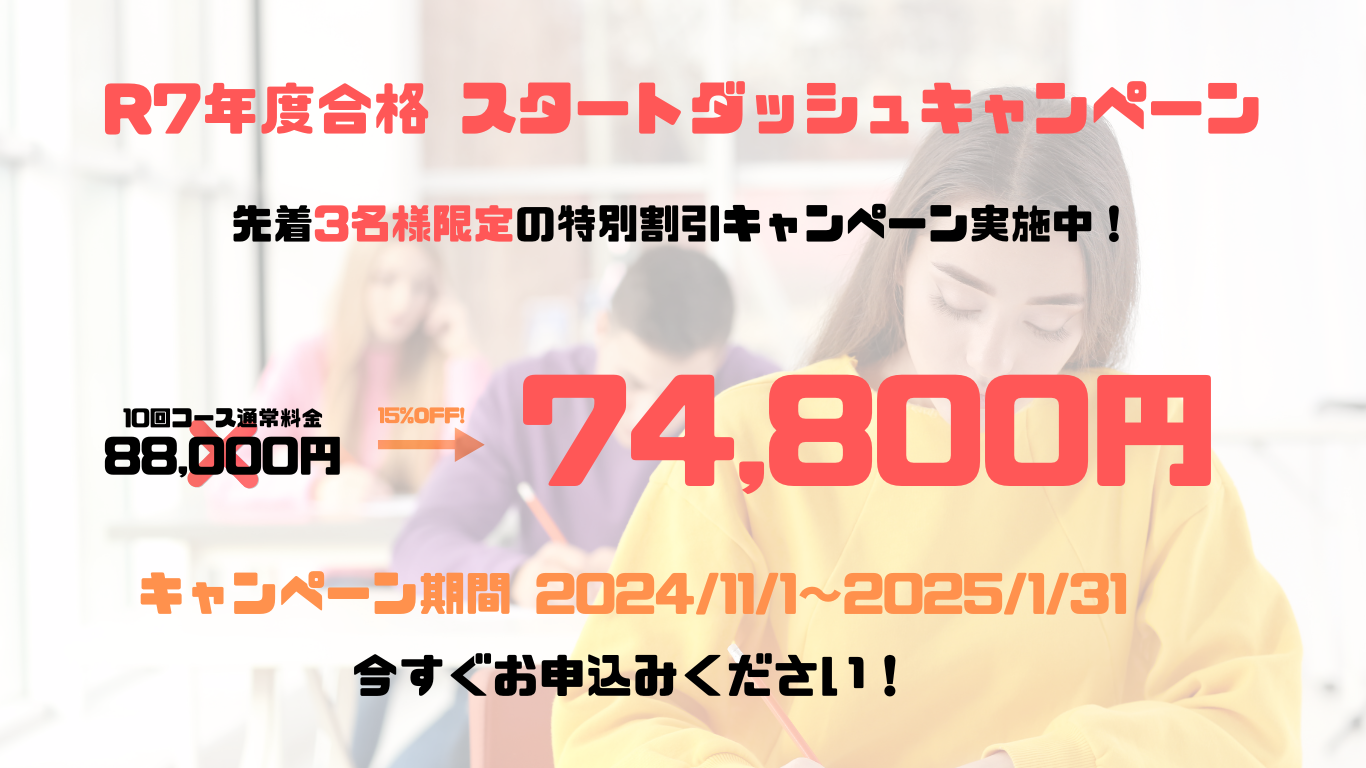

中小企業診断士は確かに難易度が高い試験です。しかし、しっかりとした準備と戦略で、合格への道は確実に開けます。中小企業診断士個別指導CLEでは、試験突破を目指す受験生を全力でサポートしています。次回の記事では、「中小企業診断士 勉強時間」について詳しく解説しますので、お楽しみに!

経営コンサルティングの国内唯一の国家資格:中小企業診断士の資格を保有。CLE中小企業診断士個別指導創業者。

大手レコード会社、日本酒メーカー、税理士法人を経て合同会社CLEMAを設立。公的機関でのコンサルティングや民間企業へのSNS集客・採用支援を得意としている。