中小企業診断士が解説!目標設定で成果を出す『SMARTの法則』とは?

こんにちは!中小企業診断士の西村です。

今回は、目標設定において成果を最大化するためのフレームワーク「SMARTの法則」についてご紹介します!

目標設定に迷ったことはありませんか?

資格取得やキャリアアップを目指す中で、目標を立てたものの、「何から手を付ければいいかわからない」「途中でモチベーションが下がってしまう」という経験をされた方も多いのではないでしょうか?

そこで役立つのが「SMARTの法則」です。この法則を活用することで、目標がより具体的になり、達成までの道筋が明確になります。

「SMARTの法則」とは?

SMARTの法則は、目標を効果的に設定し、達成可能性を高めるためのフレームワークです。この法則は、以下の5つの要素の頭文字をとったものです。各要素について詳しく見ていきましょう。

1. S (Specific): 具体的であること

目標は抽象的ではなく、具体的でわかりやすいものである必要があります。「頑張る」や「成功する」といった曖昧な表現ではなく、何を達成したいのかをはっきりさせましょう。

例:

× 悪い例: 「中小企業診断士試験を頑張る」

〇 良い例: 「過去問を1日2問解く」

2. M (Measurable): 測定可能であること

目標は進捗や達成度を測定できる形にすることが重要です。具体的な数値や指標を用いることで、達成状況を把握しやすくなります。

例:

× 悪い例: 「勉強をする」

〇 良い例: 「毎週20時間の勉強を確保する」

3. A (Achievable): 達成可能であること

目標は挑戦しがいがある一方で、現実的に達成可能なものでなければなりません。過大な目標は挫折につながりやすいため、自分の能力やリソースを考慮して設定することが大切です。

例:

× 悪い例: 「1週間で中小企業診断士の全範囲を完璧にする」

〇 良い例: 「1週間で3つの重要テーマを習得する」

4. R (Relevant): 関連性があること

目標は、自分の人生やキャリアの目的に関連していることが重要です。目的意識が明確であれば、モチベーションを保ちやすくなります。

例:

× 悪い例: 「趣味のために資格を取る」

〇 良い例: 「キャリアアップのために中小企業診断士資格を取得する」

5. T (Time-bound): 期限が設定されていること

目標には具体的な期限を設けることで、行動を促進し、計画的に取り組むことができます。締め切りがあることで優先順位が明確になり、達成に向けた行動が加速します。

例:

× 悪い例: 「そのうち勉強を始める」

〇 良い例: 「試験日までに過去問を5回繰り返す」

SMARTの法則のメリット

このフレームワークを使うことで、以下のようなメリットがあります:

- 目標が明確になる:行動の指針が具体化し、迷いが減る。

- 進捗が把握しやすい:目標を達成するために必要なプロセスが見える化される。

- モチベーションが高まる:達成可能で関連性のある目標はやる気を持続させやすい。

- 時間管理が向上する:期限を設けることで計画的に取り組む習慣が身につく。

まとめ

SMARTの法則は資格取得だけでなく、仕事やプライベートでも応用可能です。目標を明確にし、達成に向けて効率よく取り組むために、この法則をぜひ活用してみてください!

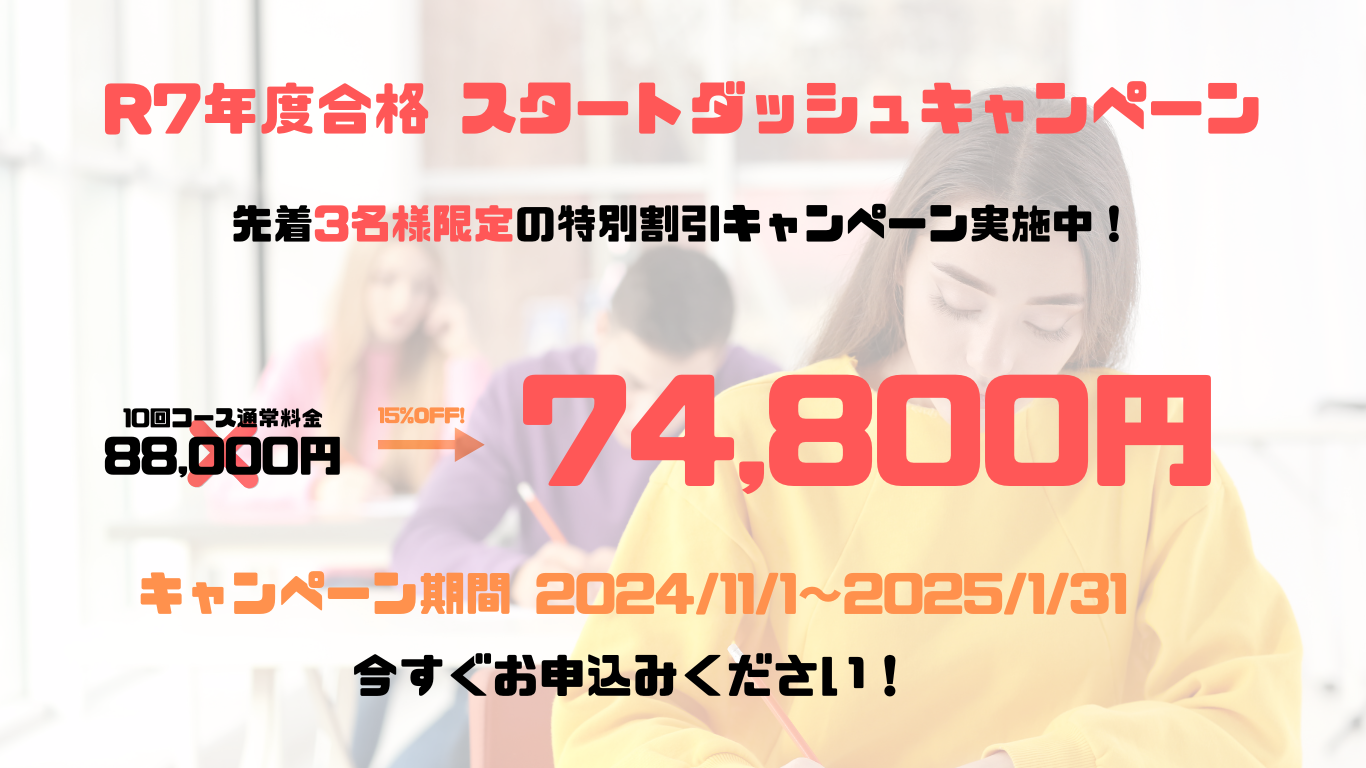

自分に最適な勉強法をお探しの方はぜひお問い合わせください!

経営コンサルティングの国内唯一の国家資格:中小企業診断士の資格を保有。CLE中小企業診断士個別指導創業者。

大手レコード会社、日本酒メーカー、税理士法人を経て合同会社CLEMAを設立。公的機関でのコンサルティングや民間企業へのSNS集客・採用支援を得意としている。